2019年に公開された映画「天気の子」について、新海誠監督は人を「怒らせたい」と語っている。

「怒らせたい」とはどういうことか? 新海誠監督はどういうことを考えているのか? 「天気の子」はどういう作品なのか?

新海誠監督の言葉を手掛かりにして「天気の子」という映画について考えてみよう。(敬称略)

社会との対立

新海誠監督は「「『君の名は。』に怒った人をもっと怒らせたい」――新海誠が新作に込めた覚悟」という記事で次のように語っている。

帆高の叫びを描きたいという話をしましたけれど、その叫びってどういう叫びかというと、帆高と社会の価値観が対立したときに生まれた叫びなんです。

YAHOOニュース「『君の名は。』に怒った人をもっと怒らせたい」――新海誠が新作に込めた覚悟

新海誠監督によると「天気の子」は、社会と対立する主人公の「叫び」を描いた作品である。

「天気の子」という作品によって「人を怒らせる」ということは、そのことと関係があるようである。

新海誠監督は「新海誠と川村元気が「天気の子」を“当事者の映画”にした思考過程」という記事では次のように語っている。

主人公の帆高は、家出をすることで社会から逸脱し、結果として社会と対立することになっていきます。

新海誠と川村元気が「天気の子」を“当事者の映画”にした思考過程

銃が出て来るのはそのためだという。

その行き着く先に銃がでてくると物語が明快になるなと最初から考えていて

新海誠と川村元気が「天気の子」を“当事者の映画”にした思考過程

さらに詳しく考えてみよう。

若者文化

映画「天気の子」において、主人公が「社会と対立する」ことは「若い子たち」が「大人」と対立するというかたちをとっている。

「天気の子」はそのことによって、アメリカで1950年代から盛んになった「若者文化」の後を継ぐものということができる。

キャッチャー・イン・ザ・ライ

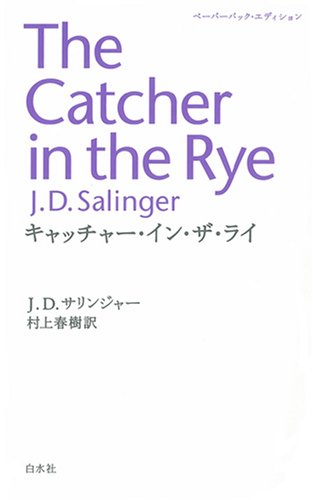

「天気の子」では、主人公が漫画喫茶でアルバイトを探している時に、カップ麺の上に村上春樹訳の「キャッチャー・イン・ザ・ライ」を置いているところが描かれている。

村上春樹の「キャッチャー・イン・ザ・ライ」は、サリンジャー J.D.Salinger の “The Catcher in the Rye” を訳したものである。”The Catcher in the Rye” は1950年代の「若者文化」の代表的な作品である。

村上春樹の解説

「天気の子」ではわざわざ村上春樹訳が描かれているので、村上春樹の「『キャッチャー・イン・ザ・ライ』訳者解説」をとりあげよう。

「『キャッチャー・イン・ザ・ライ』訳者解説」は、「サリンジャーのアメリカ本国のエージェントから日本のエージェントに「訳者が本に一切の解説をつけてはならない」という強いトーンのお達しがきた」ことを受けて、「キャッチャー・イン・ザ・ライ」の巻末から外され、雑誌「文學界」のサリンジャー特集号に掲載された後、訳者が手を入れたものが「翻訳夜話2サリンジャー戦記」に収められた。(「翻訳夜話2サリンジャー戦記」、6頁)

その中に作品が「人を怒らせる」ことについて語っているところがある。

健全な社会が『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を糾弾しつづける最も大きな理由は、(中略)ホールデン少年が、一人の個人として、学校や社会という既成のシステムに対して、はっきりと臆することなく根元的な「ノー!」の叫びを上げており、彼のそのような反抗的姿勢があらゆる時代を通して、多くの若者にとって強い説得力を持っているという事実にあるのだ。

「翻訳夜話2サリンジャー戦記」、文春新書、2003年、213~214頁

「キャッチャー・イン・ザ・ライ」は、「健全な社会」によって「糾弾」され続ける作品であるという。

新海誠監督は「天気の子」は人を怒らせる作品だと言った。そのことと「キャッチャー・イン・ザ・ライ」が「健全な社会」によって「糾弾」され続けたということとは、関係があると思われる。

村上春樹は「キャッチャー・イン・ザ・ライ」が「健全な社会」によって「糾弾」され続ける理由について、主人公が「既成のシステム」に対して「根元的な「ノー!」の叫び」を上げていて、そのことが「あらゆる時代を通して、多くの若者にとって強い説得力を持っている」と語っている。

「天気の子」は、2019年にその後を継ごうとしたものということができるのではないか。

共通するところ

「天気の子」と「キャッチャー・イン・ザ・ライ」には共通するところがある。

「キャッチャー・イン・ザ・ライ」でも「天気の子」でも主人公は16歳である。

「キャッチャー・イン・ザ・ライ」では、主人公は、それまで通っていた学校を退学させられて、家に帰らずに、ニューヨークに行くことにする。

「天気の子」では、主人公は、学校に行かず、家を出て、東京に行くことにする。

「天気の子」が「キャッチャー・イン・ザ・ライ」をもとにしていると思われるところについて下の記事で語った。↓

最も重要なところは、主人公の「叫び」であろう。―「キャッチャー・イン・ザ・ライ」では主人公が「一人の個人として、学校や社会という既成のシステムに対して、はっきりと臆することなく根元的な「ノー!」の叫びを上げて」いるが、「天気の子」では主人公と「社会の価値観が対立したときに生まれた叫び」を描きたかったと新海誠監督は語っている。

理由なき反抗

私は「天気の子」を初めて観た時に、「理由なき反抗」を思い出した。

たとえば「天気の子」で、主人公とヒロインとヒロインの弟の三人がラブホテルでつかの間の幸せをかみしめるところを見ていて、「理由なき反抗」で、主人公とヒロインともう一人の男子が三人で空き家でつかの間の幸せをかみしめるところを思い出した。

また「天気の子」で主人公が拳銃を手にするところを見て、「理由なき反抗」で一人の少年が拳銃を手にするところを思い出した。

「天気の子」の作り手が「理由なき反抗」を考えていたかどうか私は知らない。今までそのことに触れている人を見たこともない。

いずれにせよ「理由なき反抗」も1950年代の「若者文化」を代表する作品であって、主人公等の「若者」が大人と対立するところが描かれている。そして人を「怒らせる」作品でもある。

「天気の子」はその後を継ぐものということができる。

「天気の子」

映画「天気の子」は、1950年代の「若者文化」の後を継ぐものとして、「若者」が大人と対立するところを描いている。

親、学校

「天気の子」は、1950年代の「若者文化」の後を継ぐものであるが、主人公と親との対立はほとんど描かれていない。

「天気の子」は、主人公が家出をするところから始まる。親と対立するところから始まるのである。しかしそのことは映画の中ではほとんど描かれない。

「天気の子」の主人公の親は、警察が主人公を捕まえに来ることのもとになった届け出によって、主人公と警察との対立に間接的に関わるだけである。

ただし1950年代の「若者文化」でも、「理由なき反抗」では主人公と親の対立が多く描かれているが、「キャッチャー・イン・ザ・ライ」ではそれほど描かれていない。

「天気の子」では、主人公と学校との対立もほとんど描かれていない。警察官との対立が描かれている。

「天気の子」の対立

「天気の子」では、ヒロインが犠牲になるということに関して、主人公と社会の対立が描かれている。その対立はまた若者と大人の対立というかたちをとっている。

犠牲と夢

終盤、主人公は犠牲になったヒロインを取り戻そうと走る。それを警察官が止める。そこで対立が生ずる。

ヒロインが犠牲になったと信じている主人公と、そのことを知らない警察官はそのことを知らない警察官との対立が生ずるのである。

主人公

ヒロインは犠牲になった、と主人公が信じた根拠は、そういう夢を見たことをヒロインの弟とともに思い出したことと、ヒロインに贈った指輪が空から足元に落ちて来たことである。

それからの主人公の言動はその「夢」をもとにしている。―小説版では、そのことは映画版より明らかにされている。たとえば小説版では、警察署の前で主人公をカブに乗せた夏美が、ヒロインを救うために罪を犯している主人公と自分について、「その根拠はただの夢。我ながら笑えてくる」と独白している。(「小説 天気の子」、239頁)

夏美

夏美も、主人公の言葉を聞いて、その前の夜にヒロインが「祈りながら空に昇っていく夢」を見たことを思い出したと独白している。(同、234頁)

須賀と娘

須賀は、幼い娘がヒロインの夢を見たと言い、ヒロインが「天気にしてくれた」と聞いて、はっとした表情をしている。―小説版では「俺も夢に見たのだ」と独白している。そして「東京中の人間が同じ夢を見たのではないか」と独白している。(同、221頁)

警察官

それに対して警察官は、主人公からヒロインが犠牲になったゆえに空は晴れたと聞いて、「鑑定医、要りますかね?」と言っている。

警察官にとってそのことは存在しないのである。

安井刑事

須賀のところに来た安井刑事は、ヒロインが天気のために犠牲になったという主人公の話を持ち出して、信じてはいないが「そこまでして会いたい子がいるってのは、私なんかにゃ、なんだかうらやましい気もしますな」とも言っている。

その「夢」は「そこまでして会いたい子がいる」ことと考えられている。

そのことは自分には存在しないが、うらやましいことであるという。

整理

小説版を読むと、須賀が言うように「東京中の人間が同じ夢を見た」という事実があるようである。その事実に対して、

・主人公、ヒロインの弟、須賀の娘のような子供は、その夢をそのまま存在することと思うが、

・警察官は存在しないことと考える、

・中間にいて子ども寄りの夏美は、忘れていたが存在することとして主人公を応援する、

・大人寄りの須賀は存在することとするに至らない、

と分かれているようである。

「東京中の人間が同じ夢を見た」という事実があるとすると、主人公が警察官に対して「知らないふり」をしていることを責めることは正しいことになる。

ただし小説版でも、「東京中の人間が同じ夢を見た」のではなく、ヒロインと関係のあった人だけがその夢を見たということもありうるのではないかとも思う。

映画版では、夏美、須賀が夢を見たということはない。須賀が「東京中の人間が同じ夢を見たのではないか」と独白することもない。映画版を見ると、主人公、ヒロインの弟、須賀の娘という子どもだけが夢を見たようである。

夢についても、その夢の中身、すなわちヒロインが天気のために犠牲になったということは、この映画の世界の中で実在することなのか、そうでないのか、という問題がある。

いずれにせよ、その夢をそのまま存在することと思うことは「若い子たち」にあることであって、大人にはなく「うらやましいこと」と言われているのである。

晴れ女の扱い

ここでそれまでの晴れ女の扱いを振り返っておこう。

はじめ

主人公ははじめ「晴れ女」の話を「ラノベの設定みたいな話」といい、「天気はそういうもんじゃない」、「自然現象」だと言っていた。

それに対して須賀は「ぜんぶ分かっててエンタメを提供してんの」という考えであった。

分岐

ところが主人公はヒロインが晴れをもたらしたところを見てから、「晴れ女」の力を信ずるようになった。

須賀の考えは変わらなかった。

小説版では、須賀は神主から「天気の巫女」の話を聞いた後、「今でも俺は、天気の巫女だの晴れ女だのは信じていない。その後に起きたいくつかの出来事には、他にいくらでも合理的な説明がつくはずだと思っている」と独白している。(小説版、145頁)

「天気の子」の世界は、「晴れ女」が晴れをもたらす力をもつということを大人が信じない世界である。そういうことは大人には存在しないのである。

ただし須賀は、そこで「胸騒ぎを感じていた」とも言っているように(小説版、145頁)、「晴れ女」を信ずる気持ちに傾くところもあった。

対立

犠牲になったヒロインを取り戻すために走る主人公と、その主人公を捕まえようとする警察官との対立について考えてみよう。

警察の取調室

主人公は警察の取調室に入るように言われたところで、ヒロインを取り戻すために逃げ出す。

この場面では、警察官は主人公がヒロインを取り戻したいということに反対しているのではない。話は中で聞くと言っている。

主人公は、警察官が主人公に反対していないにもかかわらず、警察官から逃げ出したというかたちになっている。

廃ビルの須賀

廃ビルで、主人公がヒロインを取り戻すために鳥居に行きたいというが、それに対して須賀は警察に戻った方がいいという。

須賀は主人公が鳥居に行きたいということに反対しているのではない。

主人公は、須賀が主人公に反対しているのではないにもかかわらず、須賀を自分の邪魔をする者と見なして銃口を向けるというかたちになっている。

小説版では、その時に主人公は「どうして誰も彼もが、理不尽となって僕の前に立ち塞がるのか」と独白している。(253頁)

しかしそういう主人公こそ「理不尽」に見える。

廃ビルの警察官

廃ビルに来た警察官も、主人公が鳥居に行きたいということに反対しているのではないにもかかわらず、主人公は自分の目的に反対するものとみなして銃口を向けている。

主人公はそこで警察官に対して「なんで邪魔するんだよ? 皆何も知らないで、知らないふりして!」と言っている。

警察官はそのことを知らないのに「知らないふり」をしているというのはおかしいと思われる。

ただし、上で言ったように、警察官も同じ夢を見ていたかもしれない。そうだとすると、「知らないふりして」いるということは正しいことになるかもしれない。しかし同じ夢を見ていたとしても、その夢を存在することと受け取るとは限らないのではないか?

正しくない

このあたりの主人公の言動は正しくないように見える。

主人公は、犠牲になったヒロインを取り戻したいのに、警察官も須賀もその邪魔をしていると見なして、逃げ、銃口を向けている。

しかし警察官も須賀も、主人公がヒロインを取り戻そうとしていることに反対しているのではない。

警察官は、主人公の親からの行方不明の届によって、また主人公が拳銃を持っていたという疑いによって、主人公をつかまえに来ているのである。

須賀は、事を丸く収めるために来ているのである。

このあたりで主人公は対立を引き起こすだけではない。「若者」として大人と対立するだけではない。正しくないと思われる対立を引き起こしているのである。

それゆえに多くの人を怒らせると思われる。

小説版で、須賀が娘萌花からの電話に対して次のように独白しているところがある。

世の中の全てのものが自分のために用意されていると信じ、自分が笑う時は世界も一緒になって笑っていると疑わず、自分が泣く時には世界が自分だけを苦しめていると思っている。なんて幸福な時代なのだろう。俺はいつ、その時代をなくしたのだろう。あいつは―帆高は今でも、その時代にいるのだろうか。

「小説 天気の子」、角川文庫、220~221頁

このあたりの主人公の言動はまさにそういうものになっている。

新海誠監督は小説版の「あとがき」でそのことに関して次のように語っている。

映画は(あるいは広くエンターテインメントは)正しかったり模範的だったりする必要はなく、むしろ教科書では語られないことを―例えば人に知られたら眉をひそめられてしまうような密やかな願いを―語るべきだと、僕は今さらにあらためて思ったのだ。教科書とは違う言葉、政治家とは違う言葉、批評家とは違う言葉で僕は語ろう。道徳とも教育とも違う水準で、物語を描こう。それこそが僕の仕事だし、もしもそれで誰かに叱られるのだとしたら、それはもう仕方がないじゃないか。

「小説 天気の子」、295~296頁

新海誠監督は、「天気の子」の主人公が「正しかったり模範的だったりする」のでない言動をすることによって、人に「眉をひそめられ」、「叱られる」ことを知りながらあえてそうしたというのである。

「人に知られたら眉をひそめられてしまうような密やかな願い」とは、この映画の「夢」を真実と信ずることであろう。

終盤

主人公は警察から逃げて鳥居をくぐった。そして空の上でヒロインと出会って、ヒロインを取り戻した。

その後も映画は続く。

流れ

その後に主人公は鳥居で目を覚ましたところを警察に逮捕された。主人公は高校卒業までの二年半保護観察処分とされた。

高校を卒業した後、主人公は東京の大学に入るためにまた東京に出て来た。東京はあの日から降り続く雨によって水浸しになっていた。

主人公はまず、「晴れ女」の依頼をしていた老女に会ったが、東京はもともと海だったので現在東京が水没しているのは元に戻っただけだと言われた。

次に須賀に会ったが、主人公が世界のかたちを変えたと言うのに対して、そんなわけはない、うぬぼれるなと言われた。世界はもともと狂っていると言われた。

その二人の言葉を聞いて、世界がこうであるのは誰のせいでもないのか、と主人公は考えながら歩いていた。

ところが、ヒロインが祈っている姿を見て、主人公は自分が世界を変えたと確信する。自分がこの世界を選んだと確信する。

意味

映画のはじめの主人公の独白は、主人公が映画終盤で至った結論である。

秘密

はじめに「これは、僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ」という主人公の独白がある。

「僕と彼女だけが知っている世界の秘密」とは、この映画に描かれている「晴れ女」とか、ヒロインが犠牲になったこととか、主人公がそのヒロインを救ったこととかのことである。そのことは主人公とヒロインだけが知っていることである。

映画「天気の子」は、主人公とヒロインだけが知っている「晴れ女」のことと、そのことをめぐる大人とのやりとりを描いたものである。「僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語」というのはそういうことである。

夢

主人公は、はじめの独白で次に「あの景色、あの日見たことは全部夢だったんじゃないかと今では思う」と言っている。

「あの景色、あの日見たこと」、すなわち犠牲になったヒロインを主人公が取り戻したことは、大人には存在しないことである。―主人公を逮捕した警察官には存在しない。晴れ女の依頼をしていた老女にも存在しない。須賀も存在しないという。

主人公は、そういう大人の考えを二人から聞いて、「夢」だったのではないかと思った。「今では」そう思うというのは、時が経って隔たったこと、主人公自身、高校を卒業して大人に近づいていることによると思われる。

結論

しかし最後に主人公は「でも夢じゃないんだ。あの夏の日、あの空の上で僕たちは世界の形を変えてしまったんだ」と言う。

主人公はヒロインが祈っている姿を見て、自分が世界を変えたと確信する。そのことは「夢」ではなかったと確信する。

考察

「天気の子」の終盤は、「天気の子」という作品の重要なところである。終盤の意義について小説版の須賀の言葉によって説明してみよう。

小説版では、終章で大学生になるために東京に出て来た主人公に対して須賀は次のように言っている。

若い奴は勘違いしてるけど、自分の内側なんかだらだら眺めててもそこにはなんにもねえの。大事なことはぜんぶ外側にあるの。自分を見ねえで人を見ろよ。どんだけ自分が特別だと思ってんだよ

「小説 天気の子」、284~285頁

「自分の内側」というのは、ヒロインが犠牲になったのを主人公が取り戻したということである。それに対して「大事なことはぜんぶ外側にある」というのは、大人の考え方ということができる。

主人公はそういう須賀の言葉に動かされて「ヒロインが犠牲になったのを主人公が取り戻した」ことは「夢」だったのではないかと思ったが、ヒロインが祈っている姿を見て、「夢」ではなかったと確信する。

「天気の子」という作品は、須賀の所謂「自分の内側」を中心とする物語である。逆に言うと、「外側」のことはそれほど重要ではない。

この映画で主人公の選択による犠牲が水没した東京の光景くらいしか描かれていないのはそのことと関係がある。

東京に出て来た主人公に二人の大人が主人公の責任を否定していることについて、主人公に甘いと言う批評があるが、この作品の主旨を考えると、主人公に甘くしているのではなく、問題を主人公の「内側」に限定していると思われる。

たしかにそれにしても主人公が自分が大変なことをしでかしたと心慄くところがあってもよかったと思われる。老女に「なんであんたが謝るのさ?」と言われてうつむいているだけでは弱いと思われる。

「晴れ女」の設定が粗いことも、「内側」のことであって、「外側」にはないことだからと考えることができる。

多くのつっこみどころもそのように考えることができる。

しかしそれにしてももう少し気にならないくらいに作り込んでもよかったのではないかと思う。

つっこみどころについて↓

「セカイ系」との関係については、長くなったので下の記事に書いた↓

【Amazon.co.jp限定】「天気の子」Blu-rayスタンダード・エディション(Amazon.co.jp限定:メガジャケ+アンブレラマーカー付)

コメント